古代ガラス |《長頸香油瓶》1~3世紀 東地中海沿岸域 高砂コレクション®

古代ガラス |《二重円圏カット装飾香油瓶》 9~10世紀 イラン~中央アジア 高砂コレクション®

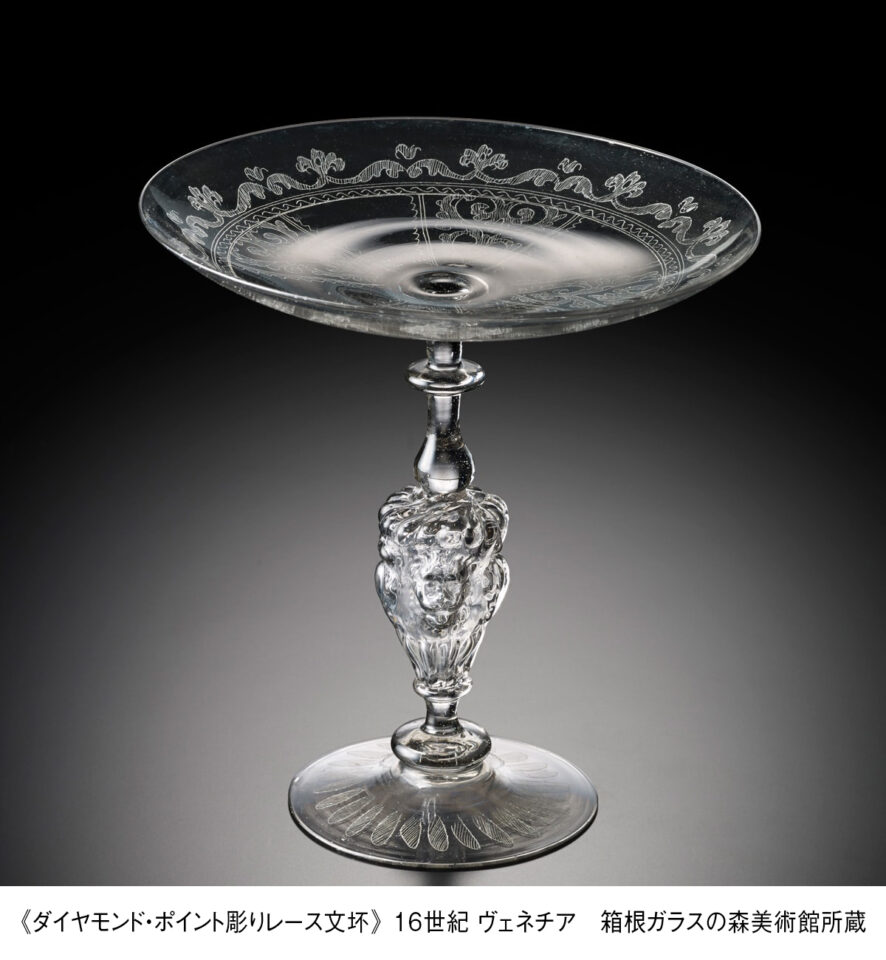

ヴェネチアン・グラス |《マーブル・グラス・デカンター》 16~17世紀 ヴェネチア 箱根ガラスの森美術館所蔵

ヴェネチアン・グラス |《アヴェンチュリン・マーブル・グラス碗》 17世紀 ヴェネチア 箱根ガラスの森美術館所蔵

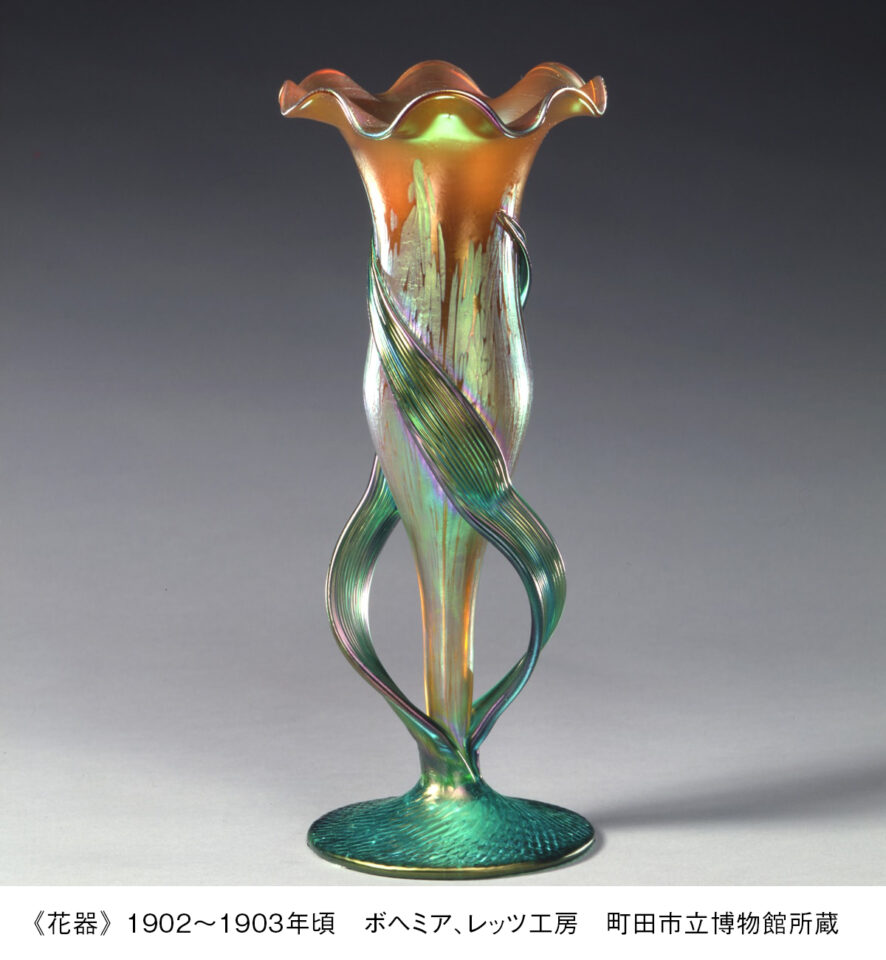

ラスター彩ガラス |《花器》 1897年頃 ボヘミア、レッツ工房 町田市立博物館所蔵

ラスター彩ガラス |《花器》 1900年頃 ボヘミア、レッツ工房 町田市立博物館所蔵

螺鈿細工 |《螺鈿細工四段重箱》 江戸時代 日本 金子皓彦コレクション

螺鈿細工 |《青貝細工ビューロー》 明治時代 日本 神奈川県立歴史博物館寄託 金子皓彦コレクション

《花蝶螺鈿蒔絵箱》 2023年 日本 橋本千毅 個人蔵

《螺鈿平文香合》 2021年 日本 橋本千毅 個人蔵

自然の神秘的な色彩と輝きは、職人の創作の源。

本展では、銀化した古代ガラス、ラスター彩ガラス、ヴェネチアン・グラス、螺鈿細工など約90点を展示。職人たちが探求した色彩と輝きの軌跡をたどり、神秘の光彩の世界を堪能しよう。

自然が生み出す神秘的な色彩と輝きは、いつの時代も私たちを虜にし、職人たちの創作の原動力となってきた。本展覧会では、ガラスと貝細工という異なる工芸作品を通して『きらめきと色彩の神秘』に迫る。

長い年月を経て、虹色のきらめきを放つように変化を遂げた“古代ガラス”。その古代ガラスへの憧れから生み出された艶やかな輝きの“ラスター彩ガラス”。瑪瑙やオパールなど、宝石のもつ魅惑の色彩に挑戦した“ヴェネチアン・グラス”。そして貝が生み出す真珠層のきらめきを生かした“螺鈿細工”など、古代から現代に至る約90点の作品をご紹介し、職人たちが挑んだ色彩ときらめきの軌跡をたどる。ぜひ、見る場所や角度を変えながら、神秘の光彩を心ゆくまで鑑賞しよう。

自然が生み出した神秘、古代ガラスのきらめき

約4000年前に誕生したガラスは、紀元前1世紀頃の吹きガラス技法の発明によって、古代ローマ帝国時代に広く普及していった。

遺跡の発掘調査により出土した“古代ガラス”は、まれに虹色に輝くものが発見される。その輝きは、長年の風化作用によって生み出されたもの。

地下水などの影響により、少しずつ成分が溶け出したガラスの表面は、薄い膜が重なったような状態に変化する。その薄い膜は光を様々に反射し、幻想的な美しい輝きをみせる。このようなガラスの変化は「銀化」と呼ばれている。

悠久の時と自然が生み出した輝きは、人々の古代ガラスへのロマンを掻き立て、今も人々を魅了し続けている。

宝石への憧れ、ヴェネチアン・グラスの色彩

古代ローマ時代のガラス製法を源流にする“ヴェネチアン・グラス”は、中東地域で発達したイスラームのガラス技術を吸収し、ルネサンス期に飛躍的な発展を遂げた。

15世紀頃、王侯貴族たちの間で珍しい色や模様の貴石の収集が流行し、それとともにヴェネチアのガラス職人たちは、水晶のような無色透明ガラス「クリスタッロ」や、瑪瑙や玉髄を模した「マーブル・グラス(カルチェドーニオ)」をはじめ、人々の羨望の的であった様々な宝石の色彩をガラスで表現する事に成功する。

ヴェネチアのガラス職人たちの絶え間ない探求心と情熱は、その後も光の当て方で色が変化して見える「オパールセント・グラス」や、砂金のような輝きをもつ「アヴェンチュリン・グラス」を生み出した。

ヴェネチアで誕生した様々な技法や色彩は、時の権力者や王侯貴族を魅了し、ヴェネチアン・グラスは黄金時代を築いた。

古代への憧れ、ラスター彩ガラスのきらめき

“ラスター彩”は、錫や銀などの金属が含まれる溶液をガラス表面に焼き付けることで、虹色のきらめきを人工的に表現する技法で、7~8世紀頃には発明されていたと考えられている。一度は消失するも19世紀、ポーランドの化学者によって再び発見され、ラスター彩技法はガラスの装飾法として復活を遂げた。

同時代、遺跡から発掘された銀化した古代ガラスの美しさに刺激を受けたガラス作家たちは、ラスター彩を応用したガラス作品を生み出した。特に、ボヘミアのレッツ工房、アメリカのティファニー社などは独自のデザインを追求し、それらの作品は万国博覧会などに度々出品され、人々から高い評価を受けた。

その後も20世紀初頭にかけ、各国のガラス職人たちはラスター彩がもたらす神秘的な輝きを効果的に用いて、優雅で美しい作品を制作した。

貝のきらめき、螺鈿細工

光彩を放つ貝殻を装飾に用いる“螺鈿細工”は、シルクロードを渡り大陸から奈良時代の日本に伝わった。

日本の螺鈿細工は、漆器の装飾として蒔絵とともに貴族文化の中で花開き、桃山時代にはスペインやポルトガルを通じてヨーロッパに輸出された。また、明治時代になると、長崎や横浜など各地の港から、在留外国人や外国に向けて、螺鈿や寄木で飾られた華やかで大型の調度品が制作された。これらは海外の人々の生活様式や空間に調和し、芸術性の高い工芸品として名声を得るようになった。

螺鈿細工は日本の伝統工芸でありながら、現代においてもなお発展を続けている。漆芸家の橋本千毅は、伝統的なモチーフや魅惑的な昆虫、他分野のデザインなどからインスピレーションを得て、独自の螺鈿表現を行う現代作家の一人。色調ごとに細分化した貝殻をモザイクのように敷き詰め、光を自在に操り、万華鏡のような世界を生み出している。

螺鈿細工は過去から現在、そして未来へと褪せることのない輝きで、今もその軌跡を刻み続けている。

現代作家、橋本千毅

*橋本千毅(はしもと ちたか)

1995年、筑波大学芸術専門学群卒業。文化財修復のアシスタントを経て、2001年から高岡短期大学産業造形学科、富山大学芸術文化学部で漆工芸の助手を務めた。2006年に独立し、作家活動を開始。古い時代の漆工芸品を自ら観察、研究することによって制作技法を想定し、それらを活用して自らの作品を作り上げている。本来分業で行うことが多い漆工芸の制作を全て一人で行っており、特に螺鈿に使用する貝の製材と色調による分類、また、螺鈿、蒔絵における技術や表現の工夫など、様々な工程にかける膨大な時間とこだわりによって、彼独自の繊細な色彩ときらめきを放つ世界が生み出されている。

| 開催日 | 2025年7月18日(金)2026年1月12日(月) |

|---|---|

| 会場 | |

| 所在地 | 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原940-48 |

| アクセス | 「箱根湯本」駅からバス〈桃源台行き〉で25分、「俵石・箱根ガラスの森前」下車 |

| TEL | 0460-86-3111 |

| ホームページ | https://www.hakone-garasunomori.jp |

| 営業時間 | 10:00〜17:30(入館は〜17:00) |

| 休館日 | 展示替え等に伴う休館あり、成人の日の翌日から11日間は休館 |

| 料金 | 〈大人〉1,800円 〈大高生〉1,300円 〈中小生〉600円 |

| 施設情報 | カフェレストラン・ミュージアムショップ・水車小屋「アチェロ(オリジナル菓子のお店)」・体験工房 |

| 駐車場 | 有り(1日 500円) |

| 支払い |

|

更新日 : 2025.07.22